イースター ・ エッセイ 『 飛び立つかもめ 』 成田 いうし

イースター ・ エッセイ 『 飛び立つかもめ 』 成田 いうし

緊急事態宣言が出されてから二週間、いまだ新型コロナウィルスの収束の目処は見えず、皆様、外出自粛の日々を過ごされていることと存じますが、お変わりはありませんか。外出自粛で読書の時間が与えられたので、今日はイースター・エッセイとして本の話題を書いてみたいと思います。

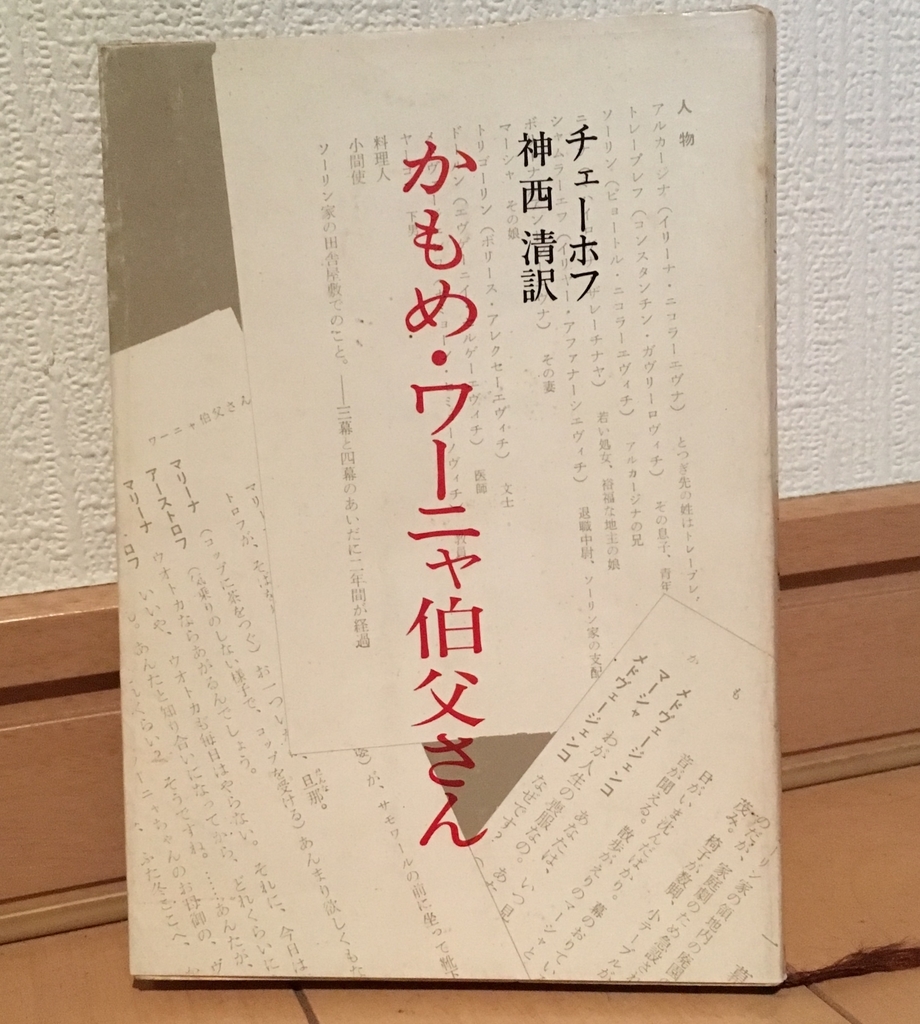

わたしはロシアの文豪アントン・チェーホフ(1860−1904)が書いた『 かもめ 』(1895)という戯曲が大好きです。『 かもめ 』の日本語訳は名訳で知られる神西清の訳を始め池田健太郎、原卓也、松本裕、浦雅春など多くのすぐれた翻訳に恵まれています。

『 かもめ 』はこんな会話から始まります。

メドヴェージェンコ 「あなたは、いつ見ても黒い服ですね。どういうわけです?」

マーシャ 「我が人生の喪服なの。あたし、不仕合わせな女ですもの。」( 神西 清 訳 )

黒、喪服という不吉なイメージはこの戯曲全体に流れる死のテーマを象徴しています。

『 かもめ 』は恋愛物語であり、劇中の十人の登場人物のうち八人までが恋と情事に陥ります。メドヴェージェンコはマーシャを愛している。が、マーシャはトレープレフを愛している。ところがトレープレフは新進女優ニーナを愛し、ニーナは小説家のトリゴーリンを愛し、トリゴーリンはニーナを愛するが、間もなく彼女から去って元の古巣のアルカージナのところへ戻る、という具合に、実りのない片恋いの連鎖で物語は錯綜しています。物語のメインとなる恋は、田舎の地主の娘で都会での名声と栄光にあこがれる女優志望のニーナと、野心的な青年劇作家のコンスタンチン・トレープレフ(愛称はコースチャ)の恋であり、そこに小説家トリゴーリンが入る三角関係から不幸が始まり、この悲恋はトレープレフ青年の破滅によって幕を閉じます。女優になりたいニーナは、才能はあっても幼児的な面のあるトレープレフ青年を見限って、流行作家であるトリゴーリンのもとに走ります。絶望したトレープレフは猟銃を持ってニーナのもとに現れ、撃ち落としたかもめをニーナの足元に捧げるのです。ニーナはこの子供じみたいやがらせをするコースチャに愛想を尽かして去っていきます。

二年が過ぎました。都会に出たニーナはトリゴーリンとの間の子をもうけますが、この関係がいっときの浮気にすぎなかったトリゴーリンはニーナと乳飲み子を捨てて去り、やがて子どもは病気で死にます。新進女優のニーナは演技が評価されず、死体や叫び声の演技だけはうまいなどといわれて結局挫折し、地方巡業の貧しい生活のなかで心をむしばまれていきます。時折彼女は別れた恋人コースチャのもとに手紙を送るのですが、きまってその署名は「かもめ」となっています。この歳月の間にコースチャ・トレープレフは新進作家として成功し始めていました。

ある嵐の夜、突然ニーナは風雨を冒して、トレープレフの書斎のある田舎の屋敷を訪れます。わずか二年の間に、ニーナは一目で彼女とは認めることが出来ないほどやつれていました。トレープレフはニーナに愛想を尽かされた後、彼女の写真を裂いてしまったなどと言いますが、それでもいまだ彼はニーナを忘れることが出来ず、彼女の歩いた地面に接吻をしたなどと未練がましいことを言い出します。トレープレフは再び自分の許を訪れてくれたニーナともう一度やり直せると思いますが、それは彼の独り合点であり、ニーナはあくまで過去の思い出を確認しに立ち寄っただけだったので、トレープレフが彼女を愛している、と言い出すやいなや、帰り支度をし始めます。

二人は別れ際に、次のような会話を交わします。池田健太郎訳で引用します。

.jpg)

ニーナ 「お話しをしましょうよ。お話しをしましょう。ここはいいわ、暖かくて、居心地がよくて。(と、風が吹いてくる)風ね? ツルゲーネフに、こういうところがあるわ。「こんな晩に、屋根の下にいる人は仕合わせだ、暖かい片隅をもつ人は。」わたしは、あのかもめ ―― いいえ、そうじゃない。(ニーナ、額をこする)わたし、何を言ってるのかしら?そう、ツルゲーネフね。「主よ、ねがわくは、すべての寄る辺なきさすらい人を助け給え」。なんでもないの。(と、ニーナむせび泣く)」

トレープレフ 「ニーナ、君はまた …… ニーナ!」

ニーナ 「なんでもないの、なんでも。これで楽になれるわ。…… わたし、もう二年泣かなかった。ゆうべおそくお庭へはいって、わたしたちの劇場が残っているかどうか見に行ったの。あれはまだ立っているのね。その時わたし、二年ぶりにはじめて泣いたわ。そうしたら胸が軽くなって、心が晴れ晴れしてきたの。ね、わたし、もう泣いていない。(ニーナ、彼の手を取る)じゃ、あなたはもう作家なのね。あなたは作家、わたしは ―― 女優。お互い、渦に巻き込まれてしまったのね。あのころわたしは楽しく暮らしていたわ、子どものように。 ―― 朝、目をさますと、歌を口ずさんだりして。あなたを好きになったり、有名になることを夢見たり。それが今じゃどう? あしたは朝早く、普通列車でエレーツへ行くのよ、…… お百姓さんたちにまじって。そしてエレーツじゃ、教養があるという商人たちに、うるさく付きまとわれるの。むごいものだわ、生活って。むごいものだわ!」

トレープレフ 「なんだって、エレーツへなんか。」

ニーナ 「この冬いっぱい、契約したの。もう行かなくちゃ。」

……(中略)……

ニーナ 「わたしの歩いた地面に接吻をしたなんて、なぜあんなことをおっしゃるの、なぜ?わたしなんか、殺されてもいいはずなのに。(ニーナ、机にかがみこむ)わたしもうへとへと!ひと休みしたい、…… ひと休み!(ニーナ、顔を上げて)わたしは――あのかもめ。…… いいえ、そうじゃない。わたしは女優。(ニーナ、ドアの向こうに自分を捨てた作家のトリゴーリンの笑い声を聞きつけて、ドアの鍵穴から覗く) そうなの。あの人も、来ているのね。…… そうだったの。そうなの。…… あの人は芝居を馬鹿にして、わたしの夢を笑ってばかりいたわ。それでわたしも信念がだんだんぐらついて、気落ちしてしまったの。…… そこへもってきて、恋の苦しみ、嫉妬、赤ん坊の心配… わたし、こせこせした、つまらない女になってしまって、いい加減な芝居ばかりしていたわ。…… 手の使い方もわからず、ちゃんと舞台に立っていることもできず、声も思うように出なかったわ。ひどい芝居をしているなって自分で感じるときの気持、とても人にはわからないわ。わたしは――あのかもめ。いいえ、そうじゃない。…… 覚えてらして? あなたはかもめを撃ち落としたわね。ふとやって来た男が、見つけて、退屈まぎれに破滅させてしまう。ちょっとした短編の題材。いいえ、そうじゃない。…(ニーナ、額をこする)わたし、なんの話をしているのかしら?そう、舞台のことだったわ。今じゃわたし、別の女なの。わたしはもう本物の女優、満足しきって、有頂天になって芝居をしているの。舞台に立つと酔ったみたいになって、ああすばらしいと思うの。今ここへ来ているあいだも、わたしはしじゅう歩いて、歩いて、考えて、考えて、そうして感じているの。一日一日自分の精神力が充実して行くのを。今こそわかったわ、理解できたわ、コースチャ、舞台に立つのも、物を書くのも同じこと、――大事なのは、名声とか、栄光とか、わたしが夢見ていたものじゃなくて、忍耐する力だということが。おのれの十字架を負うすべを知り、ただ信ぜよ。わたしは信じているわ、だからつらくなんかない。それに、自分の使命のことを思うと、人生もこわくはないの。」

ニーナがこう語る感動的なシーンはその中で、「わたしは、あのかもめ ―― いいえ、そうじゃない。」というキーフレーズが繰り返されます。これはトリゴーリンに捨てられ、子どもを失い、舞台で立ち往生を繰り返す生活の破れのなかで心をむしばまれたニーナが、撃ち殺されたかもめの幻を妄想する錯乱した言葉のように思えます。しかし、それは同時に、彼女が立ち直ろうとする、必死な精神の戦いでもあるのです。「わたしは女優。」と彼女が言うのは、「わたしは、あの(撃ち落とされた)かもめ」という死の幻に抗して、懸命に打ち克って生きてゆこうとする精神からほとばしる言葉なのです。

「わたしはしじゅう歩いて、歩いて、考えて、考えて、そうして感じているの。一日一日自分の精神力が充実して行くのを。」

ニーナは過去を振り捨ててコースチャ(トレープレフ)の許を去って行きます。片や、愛に破れたトレープレフ青年は「君は自分の進む道を見つけて、どこへ行くかを知っている。が、ぼくは相変わらず、夢想と幻影のカオスのなかをふらついて、それが誰に、なんのために必要なのか、分からずにいる。信念も持たず、何が自分の使命かも、わからずにいるんだ。」と沈痛に語り、ニーナが去った後、しばらくの沈思の後に、自分の原稿を残らず引き裂き、部屋の外へ出て行きます。やがて外で一発の銃声が響き、この戯曲の最終幕は唐突な幕切れを迎えます。

『 かもめ 』という表題は劇中でコースチャが撃ち落としたかもめの死骸を想起させ、この作品に一貫する死という基調を表しています。しかし、撃たれて死んだかもめの幻影に負けまいとして、幾たびもそれを否定し、ぬぐい去ろうとして戦うニーナの精神力、彼女が忍耐を学び、苦悩に打ち克って生きてゆく信念こそがこの戯曲の真の命なのです。モスクワ芸術座は、チェーホフの『 かもめ 』を記念して「飛翔するかもめ」を意匠したシンボル・マークを採用しました。それは、撃ち落とされたかもめではなく、苦しみを乗り越え、未来を信じて飛び立つかもめに象徴される、精神の力を表すものです。

精神という言葉は、ともすれば精神論などというように、事実を見ないで主観のみに依存して「願えば必ずかなう」というようなガンバリズムを表すものとして使われてしまうことがありますが、それは精神という言葉の意味をあまりにも狭く捉えているのです。

聖書で、救い主イエスは人が守るべき第一の掟は何かとの問いに答えて『心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。』ということであると教えました(マルコ福音書 12章 30節、新共同訳)。そこで「精神」と訳される言葉は旧約聖書のヘブライ語で「ネフェシュ」、新約聖書のギリシャ語で「プシュケー」です。それは「魂、(人や動物の)命」などの意味をもっており、人間、そして、命ある存在の全体を表現する言葉です。それが「精神」と訳されるときは、「全身全霊で」のような意味を持ちます。だから精神の力というのは決して実体を欠く夢想のようなものではなく、現実に生きる命の力のことなのです。

チェーホフの『 かもめ 』は、ニーナの、撃ち落とされたかもめという死の幻影と戦い、今の現実を忍耐することを通して未来へ飛び立とうとする精神、その命の力を描いています。チェーホフのその後の三つの劇――『ワーニャ伯父さん』『三人姉妹』『桜の園』においてそのテーマは引き継がれ、忍耐を基に人類のあるべき明るい未来に対する信念とも言うべきものが、美しく歌い上げられていくのです。

いま私たちの世界は新型コロナウィルスの脅威に直面し、社会の機能が著しく妨げられ誰もが先の見えない不安の中にいますが、同時にそのなかで多くの人が懸命に戦っています。医療に従事する人々、仕事を続けている人々、また仕事を休まざるを得ない人々、それぞれの状況は違ってもあらゆる人が、この恐ろしい時代のなかで困難を忍びつつ、未来を信じて生きようと戦っています。その一方で、人と会うことを制限されている現況で、特に独り暮らしの高齢者など、どうしても暗い気持ちになりがちだと思います。しかしこのようなときこそ、生きようと命の力で懸命に戦っているすべての人に心を寄せ、自分もその一人として連帯したいと思います。私たちは悪夢を見ているのではなく、未来に飛び立とうとして今を生きているのです。

( 2020年4月18日 )